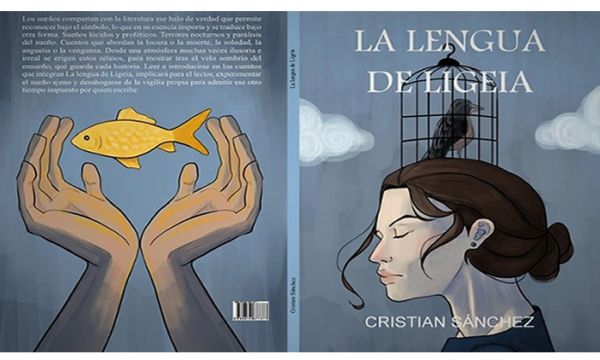

La lengua de Ligeia

Agencia La Oreja Que Piensa. Por Cristian Sánchez. (*) Diseño e ilustración de tapa: Lourdes Valentina Sánchez.

Le resultó raro ver la luz de la habitación encendida y la puerta abierta, pero creyó tal vez que sus padres habían entrado mientras ella dormía y la habían dejado así.

Luciana estaba sentada al borde de su cama. No recordaba haberse despertado ni mucho menos haberse sentado, adoptar esa posición que ahora asumía dando golpecitos con las palmas de sus manos en sus rodillas para darse impulso.

Se puso de pie y miró la hora en el reloj que colgaba sobre el respaldo de su cama. Las nueve y media de la mañana. Ella nunca se levantaba después de las siete. Una luz blanca atravesaba la ventana del comedor.

La vio al salir de su habitación, justo antes de entrar al baño. Pesada, como si tuviese cuerpo, parecía aplastar las cosas. Cuando abrió la puerta del baño con la intención de asearse ya había dejado atrás sus dudas silenciosas.

Estaba sola. Creía recordar algún comentario de su madre la tarde anterior. Algo referido a un turno impostergable con su terapeuta. Pensó que su papá podía haberla acompañado y que por esa razón no estaba. Ni él ni su mamá. A Ligeia, su gata negra, tampoco la había visto.

Supuso que estaría durmiendo en el sillón del comedor. Luciana se cepilló los dientes. Hizo buches con agua y cerró los ojos como cada vez que enjuagaba su boca. Cuando quiso escupir el agua en la pileta no pudo. Se sintió dentro de un espacio estrecho y oscuro. Sin fuerzas.

Se supo de espaldas, inmóvil y ciega, otra vez sobre su cama. Y ya no fue un baño ni una mañana en la soledad de su casa. Se vio imposibilitada, atada a una oscuridad que la desconcertaba.

Y en ese estado de ahogo y espanto, escuchó la voz. Una voz no ajena pero perdida. Lejana. Prendida a la cara oculta de las horas errantes. Fría como la muerte. Suya, esa voz, ascendía de las profundidades más inciertas.

Un vaho espeso hecho de sonidos cavernosos, rebotando contra capas y capas de carne. Una voz infernal, un latir pujante. Las bestias de su propio e inabarcable abismo.

Los monstruos bullían buscándose, enardecidos, agolpándose unos contra otros, haciendo crecer el clamor, haciendo brotar suspiros de impotencia en la superficie carnal de su propio cuerpo.

Escuchó cercanas las palabras guturales de la sombra anunciándole el futuro ineludible. Las mismas que todos dejan pendientes para los días finales, erosionando el tiempo hasta convertirlo en una corteza fría y quieta.

Casi sin aire y atada a su sueño negro escuchó las palabras que la sombra le tenía reservadas. Le hablaba a ella. Escuchó no sin espanto palabras como "pez" u "ojo" que profetizan el misterio y la locura, palabras como "esfinge" o "cronos" que la sumían en la antesala de un tiempo sin tiempo.

En un laberinto antiguo, pero aquí y ahora, al otro lado de una habitación, en algún lugar perdido del gran Buenos Aires. Se sintió dentro de sí misma, en una prisión hecha de carne, hecha de uñas y de pelos. Una niña minotauro, una niña monstruo, enterrada viva.

Cuando por fin pudo abrir sus ojos observó a la sombra. Iba hacia ella. El origen de todos los acertijos que su mente caótica y siniestra había desatado, ahora adquiría un cuerpo.

Un cuerpo único, monstruoso y flotante. Un aliento negro que se le acercaba y que la arrinconaba contra su propio espanto. La sombra fue hacia ella y ella quiso gritar, pedir auxilio.

Quiso levantarse y correr, escapar de sí misma pero sus brazos y sus piernas no le respondieron. Creyó morirse y en el paroxismo del terror, mientras su cuerpo se debatía con la noche, sintió la lengua árida de Ligeia lamiéndole la cara, trayéndola de regreso, mostrándole el camino de vuelta.

(*) Docente y escritor.